「江戸切子」は、グラスや花器など硝子器の表面を金盤や砥石を用いてカットし、

複雑な色と光の立体文様を浮かび上がらせる伝統工芸である。

その技法は、江戸時代後期の江戸大伝馬町に始まると言われるが、

今、その伝統の技に新風が吹き込まれている。

- Photo by Hitomi Wakui

- Text by Kazuhide Miyata

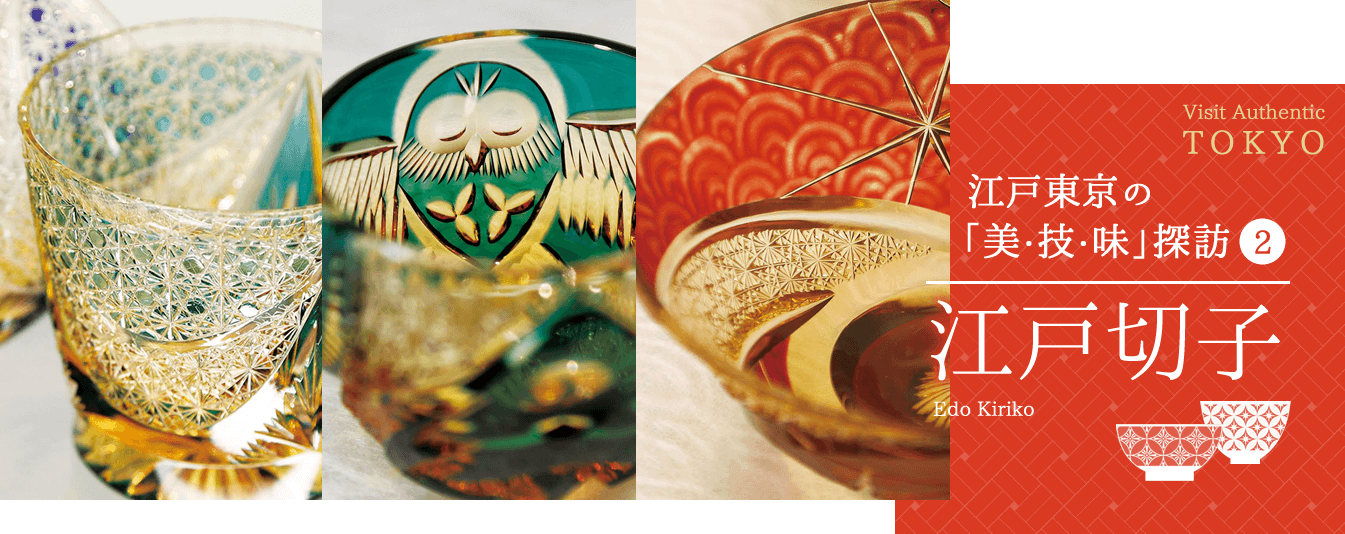

左_ロックグラス「弧文」。江戸切子の繊細な伝統柄が満喫できる。グラスの上部が菊籠目文、下が菊つなぎ文。中_ぐい吞「梟」。グラスの底に描かれたウサギを梟が狙う、遊び心あふれる逸品。右_皿「青海波」。琥珀の下地に銅赤をかぶせた作品。流れるような曲線と伝統柄が結び合う。

江戸切子作家の但野英芳さんは、伝統的柄に新しいモチーフを加えた作品で注目される。菊、籠目など幾何学的で静的な伝統柄に飽き足らず、蜥蜴や金魚、樹木、炎、ドクロ(スカル)など絵画的なモチーフを使った作品を次々に発表してきた。一見、エミール・ガレの硝子細工のようにも見えるが、技法はまったく相対している。ガレがモチーフを重ねていくとすれば、但野さんは削りながらレリーフを浮かび上がらせる引き算の美である。また、伝統柄と新しいモチーフを組み合わせることによって、伝統美の中に独特のリズム感と物語性が生まれる。これこそ、但野さんの切子の独自性かもしれない。

代表的なモチーフの一つ、金魚が泳ぐ「ぐい吞」。アール・ヌーボー的なぽってりとした器に上を赤、下を青に吹いてもらい、そこから金魚と水のゆらぎが削り出される。

但野硝子加工所は、今もいくつかの硝子工房が残る江東区大島の住宅地にある。先代が残してくれた道具も大切に使いながら、繊細なモチーフを削り出すために直径数ミリのダイヤモンドホイールまで特注した。一つの作品に50種類ぐらいの道具を使うという。

ドイツの詩人シュレーゲルは「音楽は流れる建築であり、建築は凍れる音楽である。」と言ったが、但野さんの切子も「凍れる音楽」という表現がふさわしい。新旧の文様がリズムと旋律とすれば、ハーモニーにあたるのはその独創的な色世界。伝統的な切子が赤や青を主としているのに比べ、実に豊かな色世界を持っている。濃淡のある青や赤、緑、黒、琥珀そして透明。作品のテーマによって組み合わせることで、四季の変化や動植物の活き活きした動きを伝える。その色は、専門の作家に依頼して「宙吹き」で透明な硝子の外側に厚さ0.5~0.7ミリの薄い層をつくってもらう。型を使わないので大まかな色分けしかできないが、逆にそれを活かしながら削り出していく。

但野さんは、但野硝子加工所の2代目である。だが、最初から家業を継いだわけではなく、むしろ江戸切子に背をむけるように建築の道へ。1988年に江戸切子が東京都の伝統工芸に指定され、先代の考一さんがコンクールに出品した作品を見て、江戸切子の伝統美と「職人」にすぎないと思っていた父の作家性に衝撃を受ける。すぐに建築の会社を辞めて先代に弟子入りし、まっしぐらに江戸切子の道を歩むことになる。だが、先代とともに仕事をする時間は2年半しかなかった。建築家としての経験と独学といってもよい技法。それらすべてを糧に但野作品は生まれた。

但野硝子加工所

東京都江東区大島7-30-16

TEL.03-5609-8486